Nel mese di giugno scrivevo tra le mie note:

“Che roba strana dover condividere belle immagini di prati e tè e usare le mie energie per cercare di far nascere e crescere questo mio progetto, e andare avanti con la vita di tutti i giorni, mentre attorno accade lo schifo. È il lavoro che sto cercando di costruirmi, e condividerlo sui social ne è parte, ma ne ho poca voglia. Forse scrivere queste note serve solo a farmi sentire un po’ meno inutile (che privilegio però). Come faccio a postare foto di tè e campi bellissimi? Quanto fuori dal mondo è quello che faccio?”

Eppure il mio interesse per il tè non è mai stato alieno all’interesse per le dinamiche di potere e, soprattutto, coloniali. Anzi: ho scelto di dedicarmi al tè proprio perché, come l’antropologia, riesce a mettere in connessione il singolo (il locale), con con la storia del mondo (il globale). E la storia del tè è una storia fatta anche di guerre, soprusi e colonialismo, come ho più volte sottolineato (e comunque mai abbastanza).

lati bui della storia del tè

La storia della diffusione del tè in Occidente è una storia di colonizzazione e sfruttamento. Il sistema coloniale in cui si è sviluppato il consumo di tè in Occidente è lo stesso sistema che ha posto le basi per gli attuali sistemi economici e di potere mondiali1. Lo sfollamento e sfruttamento che seguirono la conquista dell’Assam, le Guerre dell’Oppio, o, ancora oggi, le vite precarie dei coltivatori di tè in molte regioni sono solo alcuni esempi.

Potremmo pensare che sia passato tanto tempo e che viviamo ormai in un’era post-coloniale. Tuttavia i fatti suggeriscono che i rapporti di potere in atto nel mondo sono ancora gli stessi, sia quando si tratta di migrazione2 sia nei sistemi alimentari globali, come le filiere dei supermercati3.

Anche per questo mi piace il tè: è uno strumento apparentemente “carino” per comprendere come funziona il mondo, quali rapporti di potere esistono a livello locale e globale. Ma la realtà, quasi sempre, non è affatto “carina”. Per questo, oggi, non scriverò di tè.

Non nego di star scrivendo questo post molto egoisticamente per me, perché questo blog non ha senso (e non riesco a portarlo avanti) se troppo distaccato dalla realtà. Per mesi ho scritto bozze e pagine di diario che vertevano soprattutto sul mio senso di impotenza. Frastornata dal caos dei social, in cui è vero tutto e il contrario di tutto, e in cui l’evidenza dei fatti viene continuamente messa in dubbio, mi sono chiesta cosa avessi da dire. E la risposta è stata: nulla di utile. Fino a ieri, quando nel mio piccolo paesino, spesso pigro e distaccato dal resto del mondo, ci siamo riuniti in piazza in un sit-in di solidarietà al popolo palestinese (e ai volontari della Flotilla).

ancora una questione di colonialismo

Quella della Palestina è una storia di colonialismo, ancora in corso. Lo scrive lo storico Pappé in Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina4 (che consiglio vivamente di leggere):

Nel colonialismo classico […] lo scopo è trasformare la popolazione nativa in fedeli sudditi coloniali […] Nel colonialismo insediativo, il colonizzatore punta a sostituire completamente la società nativa con la propria. […] I colonialisti insediativi cercano di costruire una casa che li accolga. E rappresentano un utile strumento delle potenze imperiali per espandere le proprie sfere di influenza, in quanto diventano regimi amici in terre lontane. […] [La popolazione indigena] rappresenta un ostacolo da rimuovere. […] I coloni cancellano la storia delle società native, datandola a partire dal loro primo arrivo. Le vecchie usanze svaniscono e il cibo autoctono viene assimilato a quello dei coloni. In parole povere, la terra non è vuota. Sono i coloni che la svuotano. […] Ancora oggi tanti israeliani credono al mito secondo cui la Palestina era in sostanza un vasto deserto finché non arrivarono i sionisti e “fecero fiorire il deserto”.5

piccolo aneddoto e alcune riflessioni

Premessa: nel mese di Giugno ho passato tanto tempo su YouTube (forse troppo), e a quel punto, tra Grammarly e Nivea, ho imparato a memoria tutti gli spot che interrompono i video. Ad un tratto ne compare uno nuovo, che promuove l’università di Haifa, descritta come il luogo perfetto per immergersi nella cultura di Israele. Sorpresa che l’algoritmo fosse così fuori target e fuori luogo, blocco la pubblicità e proseguo. Qualche sera dopo, andando su e giù tra gli YouTube Shorts in attesa del sonno, compare un altro video sponsorizzato, in inglese, con video e grafiche in alta definizione e perfettamente sottotitolato in italiano il cui senso è spiegare “perché Israele ha fatto bene a bombardare l’Iran”. In quel periodo questi spot erano, putroppo, molto diffusi in Italia e la reazione di shock e disgusto è stata condivisa molto sui social.

Già prima di questo episodio, guardando i video dell’IDF e le interviste di @hamzahpali (attore e attivista che registra e posta sui social videochat casuali fatte con israeliti, spesso giovanissimi o membri dell’IDF), ho iniziato a pensare alla questione della propaganda e ad averne paura. Mi fa paura il fatto di poterne essere vittima (e responsabile!) anche io. Mi spaventa la totale irrilevanza dei dati di realtà (il genocidio in atto) davanti a una narrazione così convincente e così supportata implicitamente o apertamente dai media (e dai governi). Ho già citato il “mito secondo cui la Palestina era in sostanza un vasto deserto finché non arrivarono i sionisti”6, mito ripetuto anche da Ursula von der Leyen nel messaggio di congratulazioni per il 75° anniversario di Israele7.

Di storie ne sentiamo e sentiremo tante. Pensiamo a come immaginiamo il mondo mediorientale: complesso, fatto di instabilità, guerre e bombe. Noi che ci offendiamo dell’associazione Italiano-mafia abbiamo fatto inconsciamente nostra (o almeno io riconosco di aver fatto mia in passato) un’idea del “medioriente” fatta di regressione e repressione. Un’idea falsa che non guarda alla storia o ai fatti ma che si costruisce su un’immagine, un’immaginazione che, del resto, fa comodo a noi. Guardando alla storia, i “cattivi” siamo noi europei.

Questa propaganda e questa costruzione di narrazioni mi fa paura. Come faccio a essere vigile? Di chi fidarmi?

Ho paura che il mio privilegio di bianca ed europea finisca a servizio della narrazione sbagliata e di non avere i mezzi per rendermene conto. In quante cose credo, quanti bias e stereotipi porto dentro, che non corrispondono ai dati di realtà?

- Grosfoguel, R. and Georas, C.S. (2000) ‘“Coloniality of Power” and racial dynamics: Notes toward a reinterpretation of Latino Caribbeans in New York City1’, Identities, 7(1), pp. 85–125. doi:10.1080/1070289x.2000.9962660. ↩︎

- Grosfoguel, R. and Georas, C.S. (2000) ↩︎

- Freidberg, S. (2007) ‘Supermarkets and Imperial Knowledge’, cultural geographies, 14(3), pp. 321–342. doi:10.1177/1474474007078203. ↩︎

- Pappé, I. (2024). Brevissima Storia del Conflitto tra Israele e Palestina: dal 1882 a Oggi. Roma: Fazi Editore srl. ↩︎

- Pappé (2024), pp. 39-40. ↩︎

- Pappé (2024), pp. 39-40 ↩︎

- Pappé (2024), pp. 39-40 ↩︎

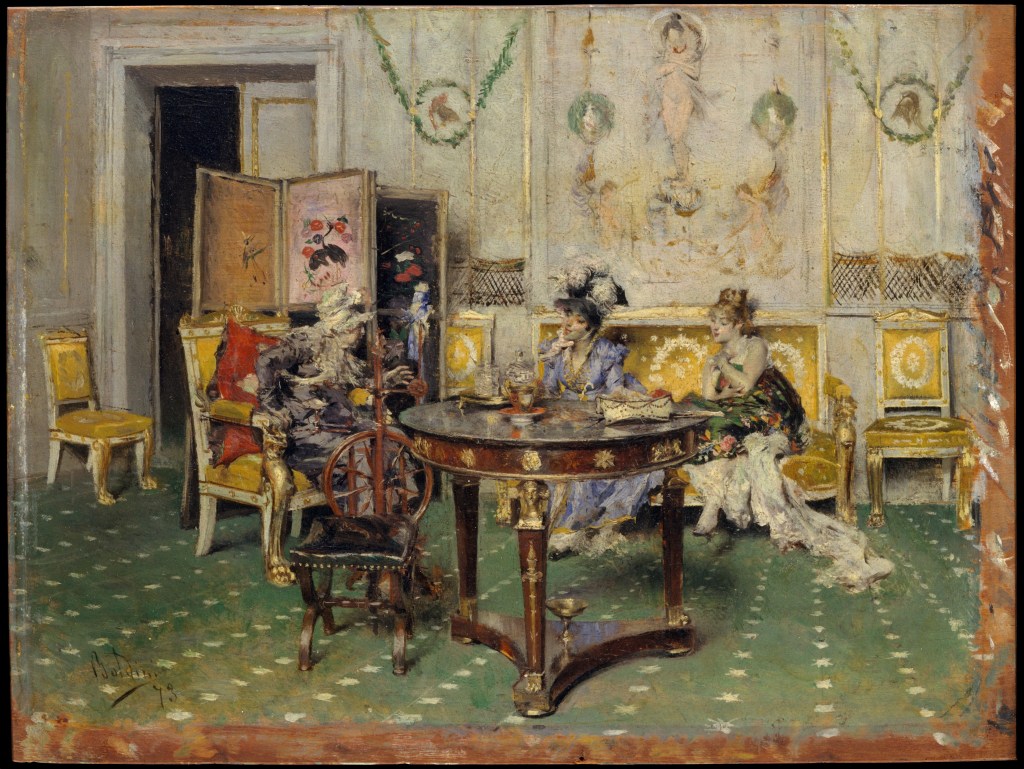

Immagine in evidenza: Charles Ethan Porter, Untitled (Cracked Watermelon), ca. 1890, The Metropolitan Museum of Art, New York

Lascia un commento